Eine Kassettenfassade für das Futurium

Robuste und zugleich fragile Gebäudehülle

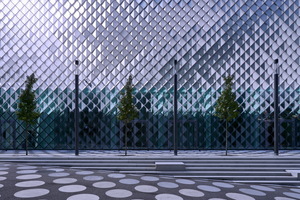

Die Architekten Christoph Richter und Jan Musikowski wollten das Futurium in Berlin mit einer markanten Gebäudehülle umschließen. Die Ost- und Westfassade sowie die Eingangsuntersichten sind mit rautenförmigen Kassetten umhüllt.

Die Fassade des Futurium in Berlin besteht aus etwa 8.000 rautenförmig angeordneten Kassettenelementen mit Metallreflektoren und keramisch bedrucktem Gussglas. Das Veranstaltungs- und Ausstellungszentrum vis-à-vis des Spreebogenparks zwischen den steinernen Blockrandbauten gleicht einer "gelandeten Wolke".

Standort

Im Norden wird das Areal von der Stadtbahn und dem Gelände der Charité, im Osten vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und im Westen vom Sitz der PwC begrenzt. Durch das Zurücksetzen der Baufluchten im Norden und Süden schufen die Architekten zwei öffentliche Plätze. Der Grundriss des Neubaus ist fünfeckig und leicht asymmetrisch. Darüber faltet sich das Volumen zu beiden Schauseiten „schmetterlingsförmig“ auf. Die aus der Anhebung resultierenden Auskragungen bilden bis zu 18 m überdachte Freiflächen und markieren die Haupteingänge des Baus.

Gebäudestruktur

Die Struktur des Hauses ist dreigeteilt: Im Erdgeschoss liegt das in hellen Farbtönen ausgestaltete Foyer mit Treppe. Um den Aufenthaltsbereich herum gruppieren sich Infrastrukturblöcke sowie Restaurant und Shop. Die größte Fläche nimmt das zwischen 56 und 670 m2 flexibel konfigurierbare Veranstaltungsforum ein. Dunkle Oberflächen prägen das unterirdische, 600 m2 große Futurium Lab; Akzente setzen die in regelmäßigem Raster verteilten Lichtspots an den Decken. Im Obergeschoss findet der Besucher das Zentrum des Futuriums: ein rund 3.000 m2 großer Ausstellungsbereich, der zukünftig in die „Denkräume“ Mensch, Natur und Technik eingeteilt wird.

Fassade und Glas

Die Ost- und Westfassade sowie die Eingangsuntersichten sind von rund 4.000 m2 hinterlüfteter, rautenförmiger Kassettenschicht umhüllt. Diese setzt sich aus 70 auf 70 cm großen Elementen zusammen, etwa 8.000 sind es an der Zahl. Drei Viertel davon bestehen aus 12 cm tiefen, unterschiedlich gefalteten Metallreflektoren und in der äußeren Ebene aus keramisch bedrucktem, 6 mm starkem Gussglas (Decorglass SGG SR Listral L). „Das Gussglas ermöglicht ein vielfältiges Lichtspiel. Im Gegensatz zu transparentem Glas streut und moduliert es das Licht mit den Umgebungsreflektionen", erklärt Architekt Christoph Richter. „Für uns ist das ein wichtiger gestalterischer Effekt.“ Das reflektierte Licht erzeugt ein sich mit der Tages- und Jahreszeit beständig änderndes Erscheinungsbild. Die weiße Bedruckung tritt als lichtempfangende Ebene vor allem nachts hervor. Die Gesamterscheinung der Kassettenflächen lässt sich als grafischen Abdruck einer Wolke interpretieren, aber auch als Schwarm oder Partikelsturm. Erzeugt wird dieses charakteristische Muster durch verschiedene Bedruckungsgrade auf den Glasflächen: Die vier verschiedenen Elementtypen zeichnen sich durch eine verschieden intensive Bedruckung zu 1/4, 1/2, 3/4 und 4/4 aus. Der Bedruckungsanteil entspricht wiederum der Knickposition des Metallreflektors. Vor dem Veranstaltungssaal, der Verwaltung im Obergeschoss und der Galerieebene ist das Muster hingegen „durchlässiger“ gestaltet, um einen stärkeren Lichteinfall zu erhalten. So wurden hier vor allem 1/4 bedruckte, transparentere Gläser verbaut. Die Büros verfügen über Parallelausstellfenster.

Die 28 m breiten und 8 bzw. 11 m hohen Pfosten-Riegel-Fassaden an den auskragenden Schauseiten sind komplett an darüber liegenden Hohlkastenträgern abgehängt. Rund 210 und 350 m2 Climatop Gläser im System Vario DZ sorgen für optimalen Wärmeschutz. Die Verglasung ist grau getönt, so dass auf einen außenliegenden Sonnenschutz verzichtet werden konnte. Des Weiteren kamen rund 330 m2 Paneele mit keramisch bedrucktem SGG Planiclear zum Einsatz. Ein „Skywalk“ führt um und durch das fast vollständig mit PV- und Solarthermie-Elementen belegte Dach. Wie auch die Verglasung der Fassade ist es ein Baustein, der das Futurium zum Niedrigstenergiehaus macht.

Im Mai 2018 wird der Neubau an ausgewählten Tagen offen sein. Die Gesamteröffnung ist für Frühling 2019 geplant. red

Objektdaten

Bauherrschaft: Bundesanstalt für Immobilienaufgaben, Berlin; Partner: Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin

Architektur: Richter Musikowski, Berlin; Christoph Richter, Jan Musikowski

Fassadenberatung: Arup Deutschland, Berlin

Fassadenausführung: Vorhangfassade: Al Promt Metallbau, Constanta/Rumänien, Ferrolight SG, Kevelaer (transparente Elemente Büroräume); Panoramafassade: Metallbau Windeck, Kloster Lehnin-Rietz Glasherstellung: Saint-Gobain Building Glass Europe Glasverarbeitung: Glas Expert SRL, Bukarest/Rumänien; Flachglaswerk Radeburg