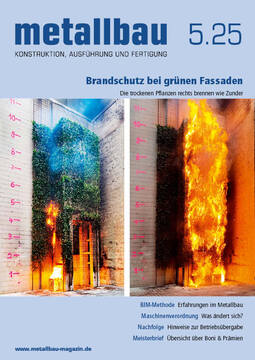

Brandschutz für grüne Fassaden

Prinzipien für mehrgeschossige GebäudeBegrünte Fassaden werden zunehmend populärer. Gründe hierfür sind u. a., dass durch begrünte Fassaden in urbanen Räumen die Luftqualität und die thermische Leistung des Gebäudes verbessert, der Wärmeinseleffekt verringert und Lärm durch Absorption reduziert werden sollen. Autor Dr.-Ing. Thomas Engel referiert zum Thema beim Brandschutzforum in Nürnberg am 4. und 5. Juni 2025; das ift Rosenheim hat der Veröffentlichung des Manuskripts zugestimmt.

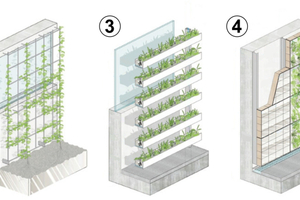

Der Begriff „begrünte Fassaden“ ist ein Überbegriff für sehr unterschiedliche konstruktive Ausführungen von Fassadenbegrünungen. Abbildung 1 zeigt die verschiedenen Arten von Fassadenbegrünungen. Prinzipiell zu unterscheiden sind eine direkte bodengebundene Begrünung an der Außenwand durch Kletterpflanzen, eine indirekte bodengebundene Begrünung durch von der Außenwand abgesetzte Kletterhilfen und begrünte Wandsysteme mit Bepflanzung in Gefäßen oder an flächigen vertikalen Vegetationsflächen (Living Wall). Auch Mischformen sind möglich.

Für bodengebundene Begrünungen an Kletterhilfen haben sich je nach Dickenwuchs (Wüchsigkeit) Wandabstände von 50 bis 200 mm zur Kletterhilfe etabliert [4], [5]. Ein ausreichender Abstand ist neben der Wüchsigkeit der Pflanze auch aufgrund der sonst möglichen Überhitzung der Gerüstkletterpflanze durch die Außenwand notwendig [5].

Die Verwendung von Kletterpflanzen zur Fassadenbegrünung weist viele regionale Besonderheiten auf [3], [4], [5]. Das Artenpotenzial für Kletterpflanzen in der DACH-Region umfasst ca. 150 Arten und Sorten [3]. Das Spektrum der möglichen Pflanzenarten für wandgebundene Begrünungssysteme ist wesentlich umfangreicher. Für die DACH-Region werden in [4] ca. 100 Arten und Sorten aufgeführt. Zu unterscheiden sind Stauden, Gräser und Klettergehölze [3].

Die Begrünung von Fassaden trägt wie zuvor beschrieben zur nachhaltigen Stadtentwicklung bei. Gleichzeitig birgt sie Risiken durch die potenzielle Brandausbreitung entlang der Fassaden. Brände im Fassadenbereich sind die häufigste Ursache für sich rasch ausbreitende Gebäudebrände und verantwortlich für bedeutende Schäden und Verluste.

Brandschutztechnische Bewertbarkeit der verschiedenen begrünten Fassadentypen

Wie im Abschnitt zuvor beschrieben sind „Living Walls“ komplexe Fassadensysteme, die sich von Hersteller zu Hersteller erheblich unterscheiden. Die herstellerspezifischen Systeme lassen sich nur durch großmaßstäbliche Brandversuche am jeweiligen Gesamtsystem produktspezifisch zielführend untersuchen [6]. Eine Forschungsarbeit aus dem Jahr 2024 [7] zeigt beispielhaft das kritische Brandverhalten einer herstellerspezifischen „Living-Wall“ anhand von Brandversuchen.

Anders verhält sich dies für Kletterpflanzen an Rankhilfen. Diese können brandschutztechnisch allgemeingültig untersucht und im Folgenden bewertet werden. Aus diesen Untersuchungen ergeben sich allgemein gültige Prinzipien für einen brandschutztechnisch sicheren Betrieb [6].

Brandverhalten der Pflanzen

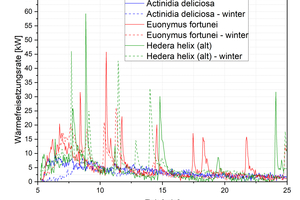

Im Rahmen des Forschungsvorhabens FireSafeGreen [8] wurde in einem ersten Teil das Brandverhalten der Pflanzen untersucht. Im Fokus stand die Entflammbarkeit begrünter Fassaden, die im Rahmen von 43 kalorimetrischen Brandversuchen im mittleren Maßstab mit der Prüfmethode Single Burning Item (SBI) [10] bewertet wurde. Schwerpunkt der Untersuchung waren insgesamt 25 Kletterpflanzenarten. Der Haupteinflussfaktor auf das Brandverhalten von Pflanzen ist der Feuchtigkeitsgehalt der Pflanze [9]. Ein Vergleich der Wärmefreisetzungsrate von vitalen Pflanzen (normaler Feuchtigkeitsgehalt) zeigt ein ähnliches Verhalten, vgl. Abbildung 4.

Im Verlauf der Beanspruchung kommt es zu kurzen Spitzen der Wärmefreisetzungsrate. Diese Spitzen sind „Strohfeuer“. Sie entstehen, wenn Teile der Pflanzen durch die Brandeinwirkung austrocknen und sich dann schlagartig entzünden. Die Pflanzenart selbst hat keinen signifikanten Einfluss auf das Brandverhalten. Bei allen Versuchen trat mit vitalen, gepflegten Pflanzen eine horizontale Brandausbreitung in nur sehr geringem Umfang und nach Abschalten des Brenners ein Selbstverlöschen auf. Auch ein direkter Vergleich zwischen jungen und alten Pflanzen sowie der Vergleich des jahreszeitlichen Einflusses zwischen Sommer und Winter ergab keinen signifikanten Unterschied bei vitalen, gepflegten Pflanzen. [8], [9]

Die Zündtemperaturen von Vegetation wurden in zahlreichen Studien untersucht. Die berichteten Werte sind jedoch sehr uneinheitlich. Aufgrund der unterschiedlichen chemischen Zusammensetzung der verschiedenen Vegetationstypen und der jahreszeitlichen Veränderungen gibt es Schwankungen bei den Entzündungstemperaturen. Bei den meisten Pflanzen eines bestimmten Typs (z.B. Laub, Nadeln usw.) kann jedoch im Allgemeinen davon ausgegangen werden, dass die Zündtemperaturen kaum variieren. Die Zündtemperatur von Laub liegt im Bereich von 227 – 453 °C und von kleinen verholzten Trieben im Bereich von 350 – 675 °C. [8], [9]

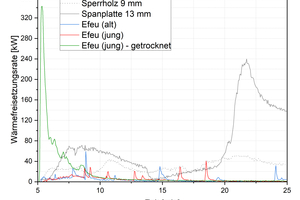

Ein entscheidender Unterschied lag bei getrockneten Pflanzen vor. Hier trat zu Beginn eine abrupte Wärmefreisetzung auf. Abgestorbene Pflanzen sowie ungepflegte Pflanzen mit einem hohen Anteil an Totholz stellen folglich den kritischsten Fall dar. Abbildung 5 (siehe Seite 9) stellt die Wärmefreisetzungsrate eines 42 Tage getrockneten, eines vitalen jungen und eines vitalen alten Efeus (Hedera helix) im Vergleich zu einer 9 mm Sperrholz- und einer 13 mm Spanplatte dar. [8], [9]

Pflege und Wartung einer begrünten Fassade sind daher der wichtigste Faktor für die Aufrechterhaltung der Brandsicherheit. Totholz in Form von abgestorbenem Laub, Ästen oder Vogelnestern ist regelmäßig zu entfernen. Außerdem ist stetig zu prüfen, ob die Pflanzen noch vital sind und einen normalen Feuchtigkeitsgehalt aufweisen. Zusätzlich sind die Pflanzen regelmäßig zurückzuschneiden. Unkontrolliertes Wachstum kann zu viel Totholz führen – vor allem bei lichtfliehenden Pflanzen. [8], [9]

Kombination von Holz- und Grünfassaden

Eine zentrale Frage für die Realisierung kombinierter Holz- und Grünfassaden sind die entstehenden Wechselwirkungen im Brandfall. Die konkrete Frage ist, ob der Wärmestrom einer brennenden begrünten Fassade ausreicht, um eine dahinterliegende Außenwandverkleidung aus Holz zu entzünden und ob eine begrünte Fassade im Bereich von Brandsperren [11], [12] von Holzfassaden zu einem Zündschnureffekt führt? Zur Untersuchung dieser Fragestellung wurden mittelmaßstäbliche Brandversuche durchgeführt [6], vgl. Abbildung 6 (siehe S. 11).

Im Rahmen der Versuche wurde ein Abstand von 110 mm zwischen Rankgitter und Holzschalung gewählt. Diese Wahl soll eine möglichst kritische Brandeinwirkung der begrünten Fassade aufgrund des geringen Abstands zur Holzschalung generieren. Bekannt ist, dass Wandabstände für bodengebundene Begrünungen von 50 mm bis 200 mm zur Kletterhilfe üblich sind [4], [5]. Diese Richtwerte orientieren sich an typischen mineralischen Außenwänden ohne Brandsperren. Ein ausreichender Mindestabstand zur Außenwand ist notwendig, da vor allem Pflanzen mit dichter Blattmasse einen Hitzestau begünstigen und folglich absterben können. Um eine Überhitzung zu vermeiden, muss eine Luftzirkulation an der Fassade durch einen ausreichenden Abstand der Rankgitter zur Außenwand uneingeschränkt möglich sein [5].

Für Holzfassaden an mehrgeschossigen Gebäuden sind in Deutschland Brandsperren [11], [12] in jedem Geschoss notwendig. Diese Brandsperren definieren einen Mindestabstand der Begrünung zur Außenwand, da die Pflanze auf der einen Seite nicht durch die Brandsperre hindurch wachsen kann und auf der anderen Seite ein ausreichender Mindestabstand zur Stahlbrandsperre nötig ist, um eine Überhitzung der Pflanze in diesem Bereich zu vermeiden. Mit Zunahme der Auskragung der Brandsperre nimmt auch der Abstand des Rankgitters zur Holzschalung zu; folglich nimmt die Einwirkung aus dem Abbrand der Begrünung aufgrund des größeren Abstandes ab. Dies ist der Grund, warum bei den durchgeführten und in [6] genauer beschriebenen Brandversuchen eine Nut-Feder-Holzschalung mit verhältnismäßig geringer Auskragung der Brandschutzabschottungen bzw. Brandsperren gewählt wurde.

Im Rahmen der Versuche wurde die Begrünung direkt bündig vor der 100 mm auskragenden Brandsperre vorbeigeführt. Weiter wurde der Bereich zwischen Holzschalung und Rankgitter flächig mit Pflanzentrieben eines über 15 Jahre alten Efeus (Hedera helix) gefüllt [6]. Die Wahl fiel auf Efeu, da er eine hohe Blattmasse und einen verhältnismäßig großen Triebdurchmesser hat. Die Versuchsanordnung und die Begrünungsdichte sollten eine ungepflegte und folglich mit Blick auf die Brandeinwirkung kritische Fassadenbegrünung simulieren, die zwar nicht über größere Mengen an Totholz verfügte, aber auch nicht regelmäßig zurückgeschnitten wurde.

Der mittelmaßstäbliche Versuchsaufbau ist in diesem Fall repräsentativ, da die Pflanzenmasse und -anordnung die eigentlich mögliche flächenbezogene Brandleistung bzw. maximale Wärmefreisetzung der Begrünung bestimmen und nicht die Größe des Versuchsstandes oder die Größe der Brandeinwirkung [6].

Bei beiden Versuchen mit angeordneter Begrünung stellte sich weder während der Versuchsdurchführung noch im Rahmen der anknüpfenden Beobachtungszeit ein selbständiger Brand auf der Holzschalung oberhalb der Brandsperre ein [6]. Dies lässt sich am besten visuell an den Holzschalungen nach Beendigung der Brandversuche beurteilen; siehe Abbildung 7.

Brandschutztechnische Maßnahmen

Kletterpflanzen, die an Rankhilfen wachsen (Nr. 2 Abbildung 1) können allgemein unter dem Aspekt des Brandschutzes untersucht und bewertet werden. Diese Untersuchungen führen zu grundlegenden Prinzipien für eine brandschutztechnisch ausreichend sichere Anwendung. Daher konzentrieren sich die nachfolgend aufgeführten Prinzipien auf Kletterpflanzen, die an entsprechenden Kletterhilfen angebracht sind (Nr. 2 in Abbildung 1).

Im Rahmen des Forschungsvorhabens „FireSafeGreen“ [8] wurden acht großmaßstäbliche Brandversuche unter realistischen Bedingungen mit repräsentativen Brandlasten in zwei Testszenarien durchgeführt. Diese Versuche wurden in drei Versuchsreihen unterteilt: den Wandversuch, den Balkonversuch mit zentraler Brandbelastung sowie den Balkonversuch mit Brandbelastung in der Ecke, vgl. Abbildung 8.

Der Fokus der Experimente lag auf der Quantifizierung der vertikalen Brandausbreitung entlang der grünen Fassade. Besonderes Augenmerk wurde auch auf den Wärmestrom der brennenden Fassadenbegrünung und dessen Auswirkungen auf angrenzende Bauteile wie Außenwände, Fenster, Balkone und Dachüberstände sowie das damit verbundene Risiko gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt war das Verständnis der Unterschiede im Brandverhalten zwischen vitalen und trockenen (abgestorbenen) Pflanzen, insbesondere in Bezug auf die vertikale Brandausbreitung und das Risiko der Entzündung benachbarter Gebäudeteile. Die genauen Versuchsdaten können [8] und [13] (hier sind auch Videos aller Versuche abrufbar) entnommen werden.

Der Feuchtigkeitsgehalt erwies sich als entscheidender Faktor für die Brandausbreitung. Neben der rasanten Ausbreitung des Feuers über die trockene begrünte Fläche kam es auch zu Funkenflug durch in die Luft aufsteigende glimmende Blattteile [8], [13].

Bei vitalen Pflanzen, die sich direkt vor einer Außenwand befanden, wurde ein Abbrand der grünen Fassade im Verhältnis zum etwa 2,5-Fachen der Primärflammen (Holzkrippen) beobachtet. In einer offenen Anordnung vor einem Balkon (mit größerem Abstand zur Außenwand) lag dieser Faktor bei ca. 1,5 [8], [13].

Generell wurde ein Selbstverlöschen der grünen Fassaden festgestellt. Der Abbrand der durch Feuer getrockneten Teile der grünen Fassade erfolgte in sehr kurzen Zeiträumen innerhalb der ersten zehn Minuten nach Beginn der Brandeinwirkung [8], [13].

Die Ergebnisse dieser Versuche ließen darauf schließen, dass ein Versagen von Zweifachverglasungen durch die Einwirkung einer brennenden, gut gepflegten grünen Fassade – unabhängig davon, ob diese vital oder trocken ist – als unwahrscheinlich einzustufen ist [8], [13].

Pflege und Wartung stellen somit den Schlüssel zu einer brandsicheren grünen Fassade dar. Eine unzureichend gepflegte grüne Fassade mit Kletterpflanzen und viel Totholz entspricht nicht dem im Rahmen dieser Untersuchungen betrachteten Brandszenario [8], [13].

Die Voraussetzungen für eine brandschutztechnisch ausreichend sichere Begrünung von Fassaden mit Kletterpflanzen an Rankhilfen lassen sich wie folgt zusammenfassen [8], [13]:

Der entscheidende Faktor für eine brandschutztechnisch ausreichend sichere begrünte Fassade ist die regelmäßige Pflege und Wartung. Standardgrünfassaden erfordern in der Regel einen Wartungszyklus pro Jahr.

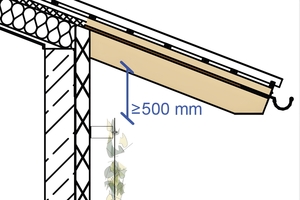

Zwischen den Glasscheiben einer Fensteröffnung und den Pflanzen an Rankhilfen sollte ein Abstand von mindestens 500 mm eingehalten werden.

Zu Bauteilen aus brennbaren Baustoffen, wie horizontal auskragende Holzdachstühle, ist ein Abstand von 500 mm einzuhalten.

Werden Kletterpflanzen über mehrere Geschosse hinweg an nichtbrennbaren Rankhilfen vor Balkonen angeordnet, sollten geschlossene Brüstungen aus nichtbrennbaren Baustoffen vorgesehen werden.

Zusammenfassung

Das Forschungsvorhaben „FireSafeGreen“ untersuchte das Brandverhalten begrünter Fassaden, insbesondere den Einfluss auf die Brandweiterleitung.

Living Walls (wandgebundene Systeme) sind komplexe Konstruktionen, deren Brandverhalten sinnvoll nur durch großmaßstäbliche Versuche am Gesamtsystem bewertet werden kann. Es besteht dringender Handlungsbedarf: Behörden sollten klare Vorgaben für Ver- und Anwendbarkeitsnachweise festlegen, damit Hersteller genau wissen, welche Anforderungen zu erfüllen sind, und so in die Lage versetzt werden, die notwendigen Brandversuche gezielt durchzuführen.

Kletterpflanzen an Rankhilfen hingegen lassen sich allgemeiner beurteilen. Versuche zeigen: Entscheidend für das Brandverhalten ist der Feuchtigkeitsgehalt, nicht die Pflanzenart. Gepflegte, vitale Pflanzen zeigten kaum horizontale Brandausbreitung und sind selbstverlöschend.

In acht großmaßstäblichen Brandversuchen wurde das Brandverhalten praxisnah untersucht. Dabei wurden besonders betrachtet:

Vertikale Brandausbreitung

Wärmestromdichte und Auswirkungen auf Bauteile (Fenster, Wände, Dachüberstände)

Unterschiede zwischen vitalen und trockenen Pflanzen

Bei vitalen, gepflegten Pflanzen wurde ein Flammenbild entlang der Fassade beobachtet, das sich ungefähr auf das 2,5-Fache der Höhe der Primärbrandquelle (Holzkrippen) ausdehnte, bei größerem Abstand zur Fassade etwa auf das 1,5-Fache.

Bei trockenen Pflanzen zeigte sich hingegen eine deutlich schnellere Brandausbreitung sowie eine intensivere Brandentwicklung, allerdings ebenfalls mit kurzer Branddauer im Bereich der getrockneten Pflanzenteile.

Fazit: Gute Pflege und Wartung sind entscheidend – sie sind nicht nur für die Standsicherheit, sondern auch für den Brandschutz absolut relevant. Vollkommen ungepflegte, heckenartige Begrünungen mit hohem Anteil an Totholz stellen ein deutlich erhöhtes Risiko dar. Solche Zustände waren nicht Bestandteil dieser Untersuchung.

Über den Autor

Dr.-Ing. Thomas Engel war mehrere Jahre für renommierte Brandschutzingenieurbüros tätig und ist Gründer und Geschäftsführer der Brandschutz-Engel GmbH sowie der KET Fire GmbH. Darüber hinaus ist er Gruppenleiter für Brandforschung und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl für Holzbau und Baukonstruktion der Technischen Universität München. Er betreut Forschungsprojekte und Vorlesungen im Fachbereich Brandschutz und war u. a. Projektleiter der Verbundforschungsvorhaben TIMpuls (https://timpuls-science.info) und FireSafeGreen (www.firesafegreen.de). Dr. Thomas Engel ist außerdem Stadtbrandmeister für das Gebiet München-Süd bei der Freiwilligen Feuerwehr München. Bei Fragen erreichen Leser ihn unter:

Literatur

[1] Alexandri, E.; Jones, P. (2008) Temperature decreases in an urban canyon due to green walls and green roofs in diverse climates. In: Building and Environment 43:480–493. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2006.10.055

[2] Perini, K.; Ottelé, M.; et al. (2011) Vertical greening systems and the effect on air flow and temperature on the building envelope. In: Building and Environment 46:2287–2294. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.05.009

[3] Köhler, M.; Ansel, W. (2012) Handbuch Bauwerksbegrünung. Planung - Konstruktion - Ausführung. Köln: Rudolf Müller.

[4] Mahabadi, M.; Althaus, C.; et al. (2018) Fassadenbegrünungsrichtlinien - Richtlinien für die Planung, Bau und Instandhaltung von Fassadenbegrünungen. Hg. v. Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau e.V. - FLL.

[5] Pfoser, N. (2018) Vertikale Begrünung. Bauweisen und Planungsgrundlagen zur Begrünung von Wänden und Fassaden mit oder ohne natürlichen Boden-/Bodenwasseranschluss. Stuttgart (Hohenheim): Ulmer (Fachbibliothek grün).

[6] Engel, T. (2023) Brandschutz für biogene Fassaden – Experimentelle Untersuchungen als Grundlage brandschutztechnischer Prinzipien, Dissertation, Technische Universität München https://mediatum.ub.tum.de/?id=1715368

[7] Bielawski, J.; Papis, B., K.; Krajewski, G.; Węgrzyński, W. 2024: An exploratory investigation into moisture content and wind impact on the fire behaviour of modular living walls. Fire Safety Journal 142. https://doi.org/10.1016/j.firesaf.2023.104024

[8] Engel, Thomas; Kahler, Johannes; Duthweiler, Swantje; Winter, Stefan (2025) Schlussbericht FireSafeGreen - Untersuchung der brandschutztechnischen Anwendbarkeit von begrünten Fassaden an mehrgeschossigen Gebäuden; Technische Universität München; https://doi.org/10.14459/2024md1759976

[9] Engel, T.; Werther, N. (2024) Fire Safety for Green Façades: Part 1: Basics, State-of-the-Art Research and Experimental Investigation of Plant Flammability. Fire Technology https://doi.org/10.1007/s10694-024-01566-0

[10] EN 13823:2020-09. Prüfungen zum Brandverhalten von Bauprodukten – Thermische Beanspruchung durch einen einzelnen brennenden Gegenstand für Bauprodukte mit Ausnahme von Bodenbelägen.

[11] MHolzBauRL, vom Oktober 2020 (21.06.2021): Muster-Richtlinie über brandschutztechnische Anforderungen an Bauteile und Außenwandbekleidungen in Holzbauweise.

[12] Engel, T., Werther, N. (2023) Structural Means for Fire-Safe Wooden Façade Design. Fire Technology 59:117–151. https://doi.org/10.1007/s10694-021-01174-2

[13] Engel T; Kahler J (2025) Fire Safety for Green Façades: Part 2: Full-Scale Façade Fire Tests and Means for Fire-Safe Green Façade Design for Climbing Plants on Trellises. Fire Technology [Manuscript under review]