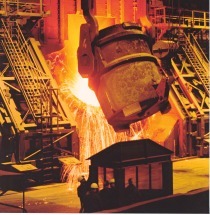

Grüner Stahl

Gut Ding braucht WeileGrüner Stahl lässt sich genauso verarbeiten wie konventioneller Stahl. Aktuell ist dieser je nach Sorte 60 bis 300 Euro pro Tonne teurer. Wenn nicht in der Ausschreibung gefordert, lassen sich viele Einkäufer vom Preis abhalten. Allerdings ist klar, dass gesetzliche Vorgaben und die Selbstverpflichtung mancher Bauherren dazu führen werden, dass grüner Stahl konventionellen Stahl ablöst. Der Artikel weist auf den aktuellen Stand hin und nennt Stahlsorten, die nachweislich einen reduzierten CO2-Fußabdruck haben.

Die Händler bieten bereits von allen marktführenden Produzenten zertifizierten „grünen Stahl“ an, Anwendungsbeispiele sind der neue Forster Campus in Romanshorn, dort wurde der grüne Stahl von der Ernst Fischer AG verarbeitet; eine weitere Referenz ist die neue Versandhalle von EWM Stahl-Service in Treuen – Stahlbauer dort war Treuener Spezialmontagen.

Der Wandel hin zu einer nachhaltigen Produktion ist in vollem Gange. Im Fokus stehen dabei die Dekarbonisierung der Produktionsprozesse und die Reduktion von CO2-Emissionen. Die Stahlproduzenten lösen schrittweise ihre Hochöfen ab und stellen auf wasserstoffbasierte Anlagen um. Hier ein Überblick über die Fortschritte und Ziele einiger marktführender Produzenten.

Grüne Stahlsorten

Thyssenkrupp setzt auf eine umfassende Transformation, die den Ersatz von Hochöfen und Kokskohle durch Direktreduktionsanlagen (DR-Anlagen) und grünen Wasserstoff vorsieht. Dies beinhaltet die Entwicklung innovativer Einschmelzaggregate und die Substitution von Kohle durch Wasserstoff und grünen Strom. Der Vorteil liegt in der Nutzung günstigerer Einsatzstoffe, der Reduktion von CO2-Emissionen und der gleichbleibenden Produktqualität. Bis 2030 soll die zweite DR-Anlage mit Einschmelzern in Betrieb gehen, bis 2045 die vollständige Transformation abgeschlossen sein.

Mit dem Produkt bluemint Steel wird aktuell eine CO2-reduzierte Stahlproduktion angeboten, die vom TÜV Süd zertifiziert ist. Bei bluemint Steel kommen alternative Eisenträger im Hochofen zum Einsatz. Hierbei wird weniger Kohle für die Reduktionsarbeit im Hochofen benötigt, der Kohleeinsatz sinkt und als Folge entstehen weniger klimaschädliche Treibhausgase. Auf diese Weise lässt sich die CO2-Intensität je produzierter Tonne von 2,1 Tonnen auf bis zu 0,75 Tonnen vermindern.

SSAB präsentiert den HYBRIT-Prozess, mit dem das Unternehmen im Jahr 2026 fossilfreien Stahl auf den Markt bringen möchte. Mithilfe dieser Technologie will SSAB den bei der erzbasierten Stahlerzeugung traditionell verwendeten Koks gegen fossilfreie Elektrizität und Wasserstoff austauschen. Das Ergebnis wird die erste fossilfreie Technologie der Stahlerzeugung sein, die praktisch keinen Kohlenstoff-Fußabdruck mehr hat. Dieser fossilfreie Stahlherstellungsprozess umgeht den Hochofen komplett und reduziert die CO2-Emissionen drastisch. Die erste Produktionsanlage für fossilfreien Schwammbaustein soll 2026 kommerziell Produkte liefern. Mit SSAB ZERO Steel und SSAB FOSSIL FREE Steel bietet SSAB aktuell Produkte mit zertifizierten, extrem niedrigen CO2-Emissionen an.

Salzgitter präsentiert die Salcos-Route, welche auf Direktreduktion mit Wasserstoff und einem Elektrolichtbogenofen (EAF) basiert. Ab 2026 wird die Anlage rund 9.000 Tonnen grünen Wasserstoff pro Jahr erzeugen, welcher für die Produktion von CO2-reduziertem Stahl genutzt wird. Der Fokus liegt auf der Verwendung erneuerbarer Energien und einer hohen Recyclingrate von Schrott. Der Baufortschritt des Salcos-Projekts in Peine gehört zu den geplanten Ausbaustufen, die bis 2033 abgeschlossen sein sollen. Es wird eine schrittweise Reduktion der CO2-Emissionen um bis zu 95% vorgesehen. Heute wird bereits CO2-reduzierter feuerverzinkter Flachstahl angeboten.

voestalpine präsentiert eine greentec steel Stufenstrategie. Ab 2027 sollen in Linz und Donawitz zwei grünstrombasierte Elektrolichtbogenöfen Hochöfen ersetzen, was eine Reduktion der CO2-Emissionen um etwa 30% ermöglicht. Das Unternehmen sichert für 2027 zu, jährlich ca. 2,5 Mio. Tonnen CO2-reduzierten Stahl zu produzieren, davon 1,6 Mio. Tonnen in Linz und 850.000 Tonnen in Donawitz. Weitere Schritte bis 2050 umfassen die Ablösung der letzten Hochöfen und den Fokus auf grünen Wasserstoff. Forschungsprojekte wie Susteel/Sustainable Steelmaking untersuchen die Plasma-Schmelzreduktion mit Wasserstoff zur CO2-freien Rohstahlherstellung.

ArcelorMittal setzt auf drei Haupthebel für die Dekarbonisierung: den Einsatz von Recyclingstahl, innovative Direktreduktionsanlagen (DRI) und Smart-Carbon-Technologien (Biomasse mit CO2-Abscheidung und -Speicherung). An mehreren Standorten in Europa sind bereits Projekte zur Umsetzung dieser Strategien im Gange, mit dem Ziel, bis 2050 eine klimaneutrale Stahlproduktion zu erreichen. XCarb ist der Markenname für alle Initiativen und Projekte auf dem Weg zum Netto-Null-Stahl. Produkte mit dem Label XCarb werden aus recyceltem Stahl unter Verwendung von 100 % erneuerbarem Strom in einem Elektrolichtbogenofen hergestellt. Angeboten wird dieses Sortiment für Langprodukte, wird aber Schritt für Schritt auch auf Flachprodukte erweitert. Durch die Verwendung von einem sehr hohen Anteil an Stahlschrott und erneuerbarer Energie haben XCarb-Produkte aus recyceltem und erneuerbar hergestelltem Stahl eine extrem niedrige CO2-Bilanz (EPD) von 658 kg CO2 pro Tonne Stahl. Die im Herstellungsprozess verwendete Elektrizität wird mit einer „Herkunftsgarantie“ aus erneuerbaren Quellen unabhängig verifiziert.

Fazit

Die Strategien der Stahlhersteller verdeutlichen die vielschichtige Transformation mit dem Ziel realer CO2--Einsparungen im jeweiligen Herstellungsprozess. Die Kombination verschiedener Ansätze, von der optimierten Nutzung von Schrott über Verfahren wie die Direktreduktion mit Wasserstoff bis hin zu CO2-Abscheidung und -Speicherung, zeigt den eingeschlagenen Weg in eine nachhaltige und klimafreundliche Produktion. Die steigende Bedeutung von Zertifizierungen und Transparenz der CO2-Emissionen unterstreicht das Engagement.

Zur CO2-Bepreisung: Die Einnahmen aus dem europäischen und dem nationalen Emissionshandel lagen in Deutschland 2024 bei ca. 18,5 Mrd. Euro. Die Erlöse aus diesen beiden zentralen Klimaschutzinstrumenten lagen damit leicht über denen des Vorjahres. Dies berichtet die Deutsche Emissionshandelsstelle im UBA. Die Erlöse fließen in den Klima- und Transformationsfonds und müssen für eine aktive sozial- und wirtschaftspolitische Flankierung der klimaneutralen Transformation eingesetzt werden.